腎臓内科の概要

腎臓内科は、尿検査や血液検査などの異常時に受診することが多く、腎臓機能障害が高度に進行しなければ自覚症状が出てこないため、検診などを受診していない方には馴染みの無い診療科です。

しかし、腎臓は、一旦悪くなると、元の腎臓機能には戻ることの少ない臓器です。日頃から検診などを受診していただき、異常など指摘されましたら受診をしてください。また、腎臓機能障害や尿蛋白や尿潜血などで不安のあるかたは、開業医の先生方からのご紹介を随時対応しております。

患者さんに満足していただけるよう医療提供に努めていきます。

主な対象疾患

| 分類 | 主な疾患 |

|---|---|

| 慢性腎臓病(CKD) | 糖尿病性腎臓病、高血圧性腎硬化症、多発性嚢胞腎 |

| 急性腎障害(AKI) | 脱水症、薬剤性、感染関連腎炎 |

| 慢性糸球体腎炎 | IgA腎症 |

| ネフローゼ症候群 | 微小変化群、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、巣状分節性糸球体硬化症、アミロイドーシス |

| 急速進行性糸球体腎炎 | ANCA関連血管炎、抗GBM関連血管炎 |

| 膠原病関連腎炎 | 全身性エリテマトーデス(SLE)、強皮症、IgA血管炎 |

診療内容

腎臓内科は、主に①蛋白尿、血尿などの検尿異常や腎機能低下の精査、②IgA腎症、腎炎、ネフローゼ症候群の診断や治療、③急性腎臓病の診療、④透析導入(血液透析・腹膜透析)、⑤維持透析患者さんの合併症治療、⑥慢性腎臓病透析予防の指導、⑦腎臓移植の相談などを行います。

主な検査と治療について

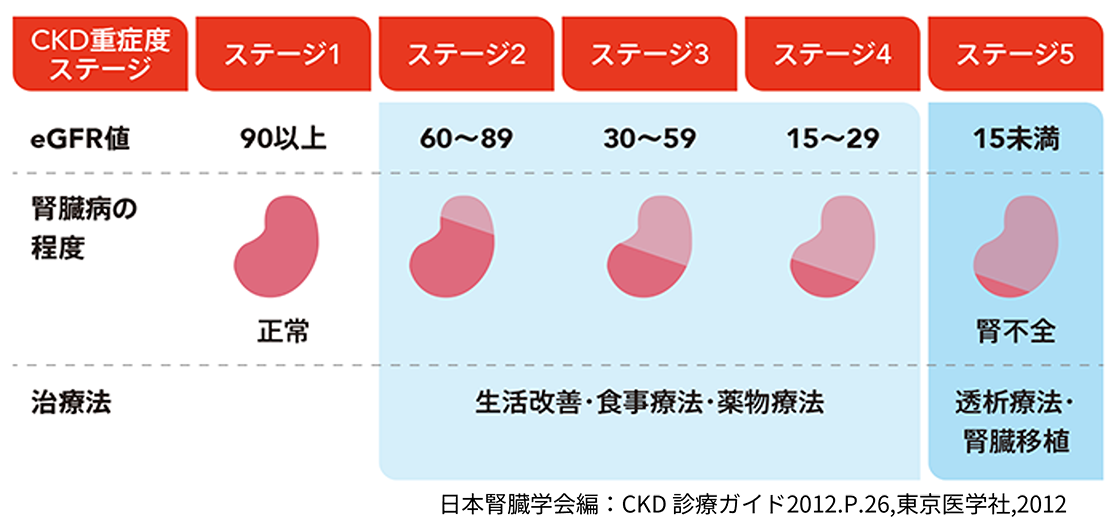

- ①慢性腎臓病について

-

1.住民健診・職場健診で尿検査や腎機能の異常を指摘された方*を対象に精密検査を行っております。

2.CKDの疑いがある患者さん、CKDが進行してきた患者さんをかかりつけ医の先生方から紹介して頂き、併診を行います。

*腎機能が低下している(eGFR 45mL/min/1.732以下)、尿蛋白(+尿潜血)が持続している方 岐阜県保健医療課:岐阜県慢性腎臓病対策について

3.病状により腎臓内科の外来に定期通院をして頂き、薬物療法などを行います(Stage G3~4以上の方が目安)

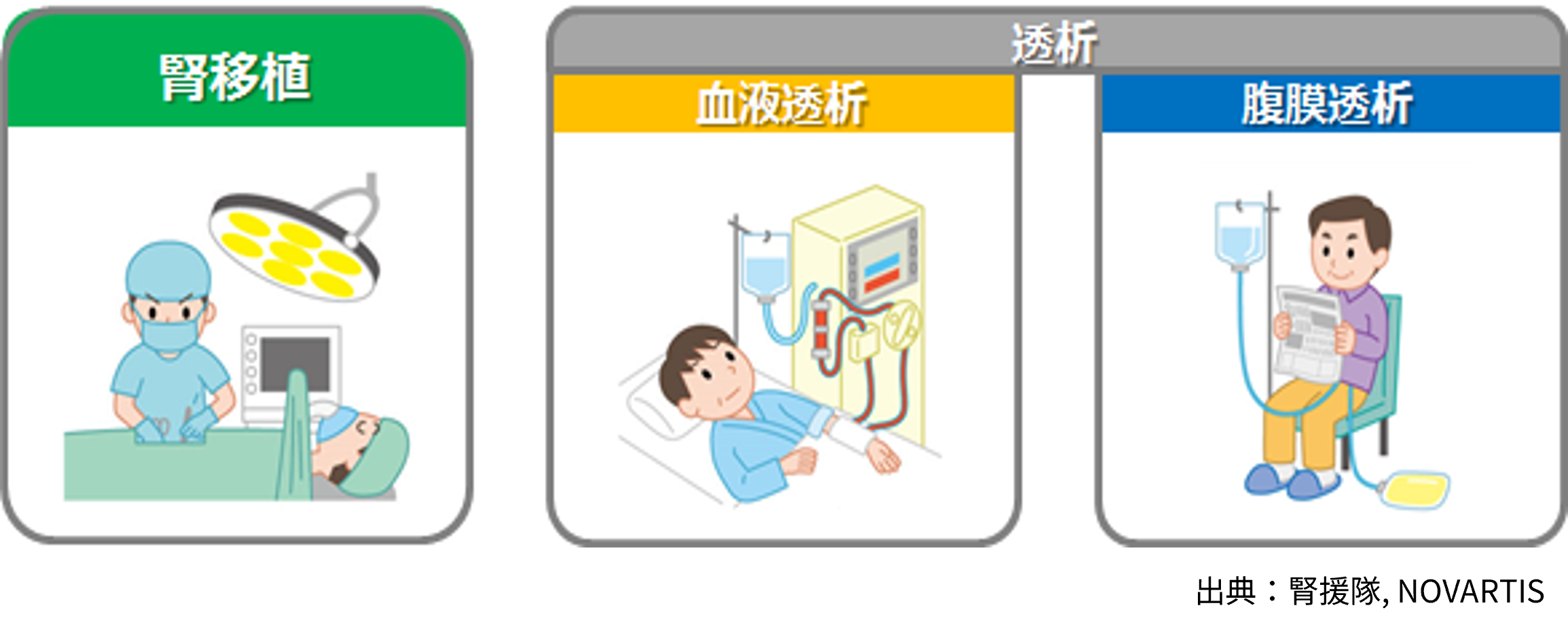

4.CKDが進行し、将来腎代替療法が必要になる可能性が高い場合には治療法選択についての指導・相談を行います。(腎代替療法についての詳細は、血液浄化センターのページをご覧ください)

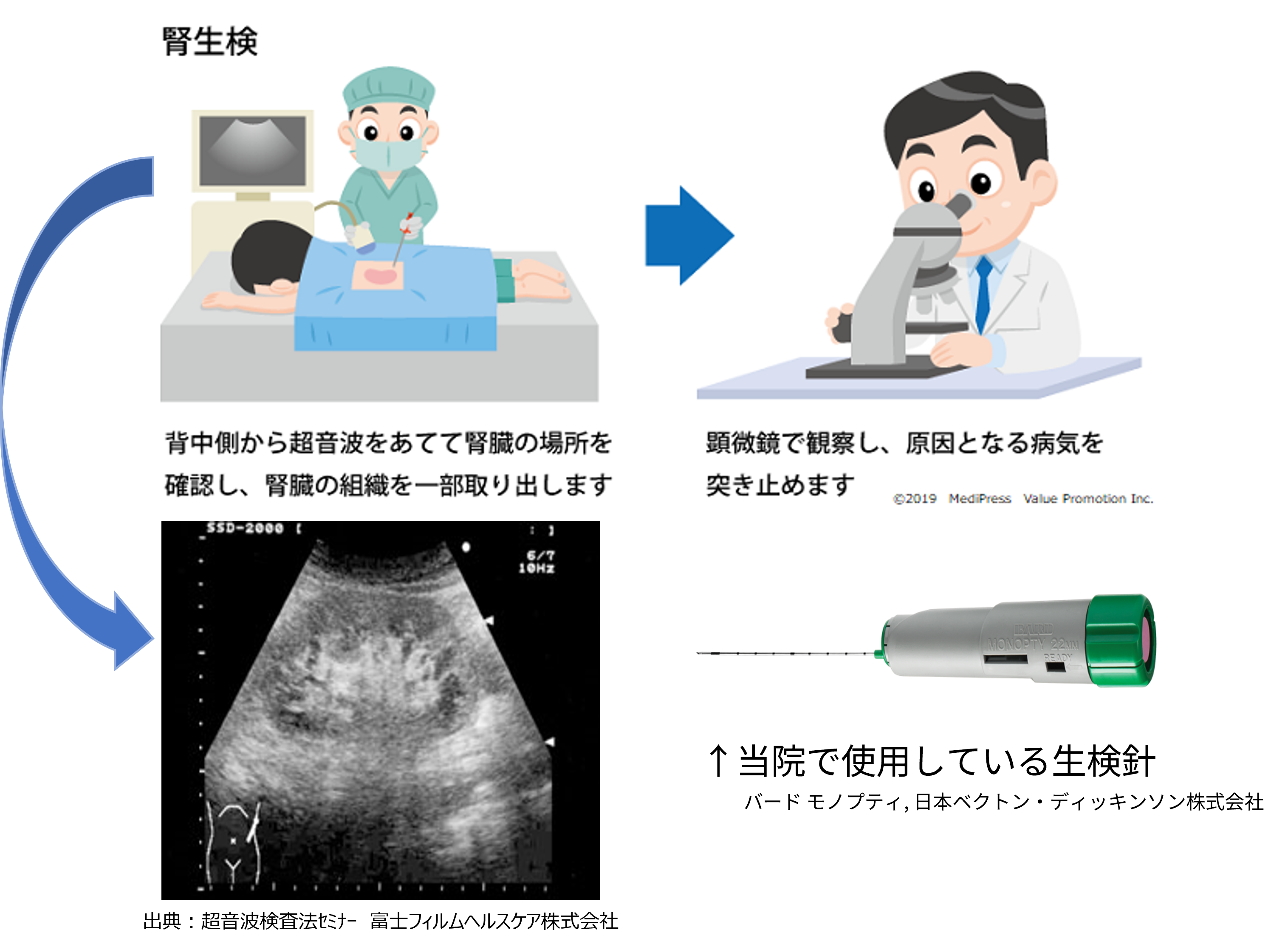

- ②IgA腎症・糸球体腎炎・ネフローゼ症候群

-

採血・採尿・画像検査・超音波ガイド下腎生検等を行い診断します。必要に応じてステロイドなどの免疫抑制剤を使用します。当院の腎生検は3泊4日を基本としています。検査後一晩はベッド上安静にしてもらっております。

- ③急性腎障害(AKI)

-

原因検索を行い、必要に応じて補液・薬物療法・急性血液浄化療法を行います。

- ④透析導入(血液透析・腹膜透析)

-

血液浄化センターをご覧ください。

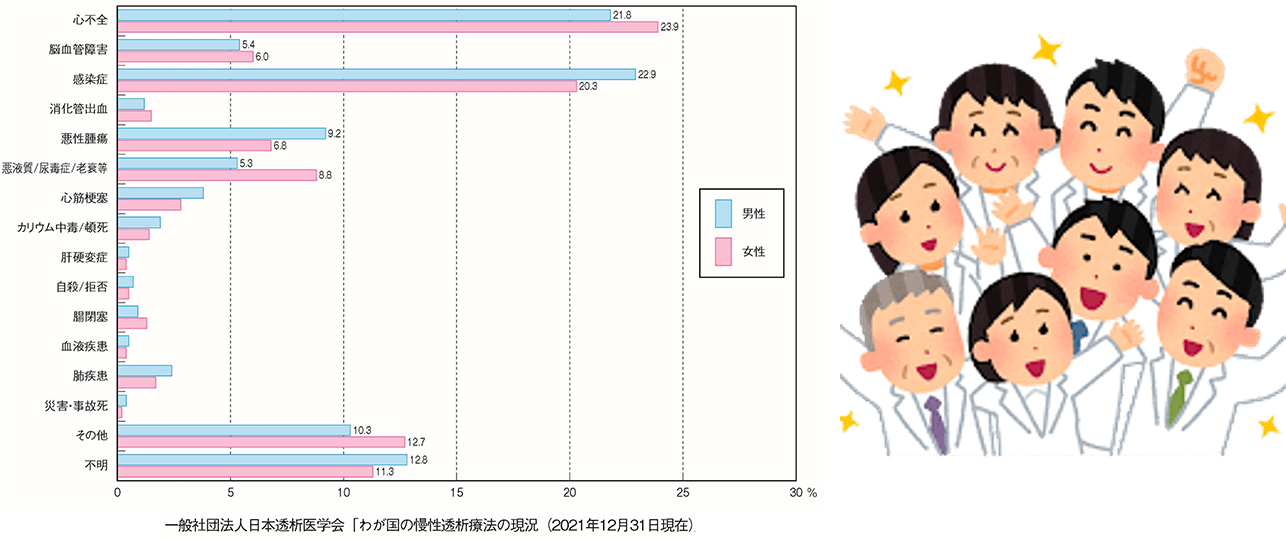

- ⑤維持透析患者さんの合併症治療

-

維持透析患者に多い合併症には以下のようなものがあり、他の診療科とも連携しながら診療に当たっています

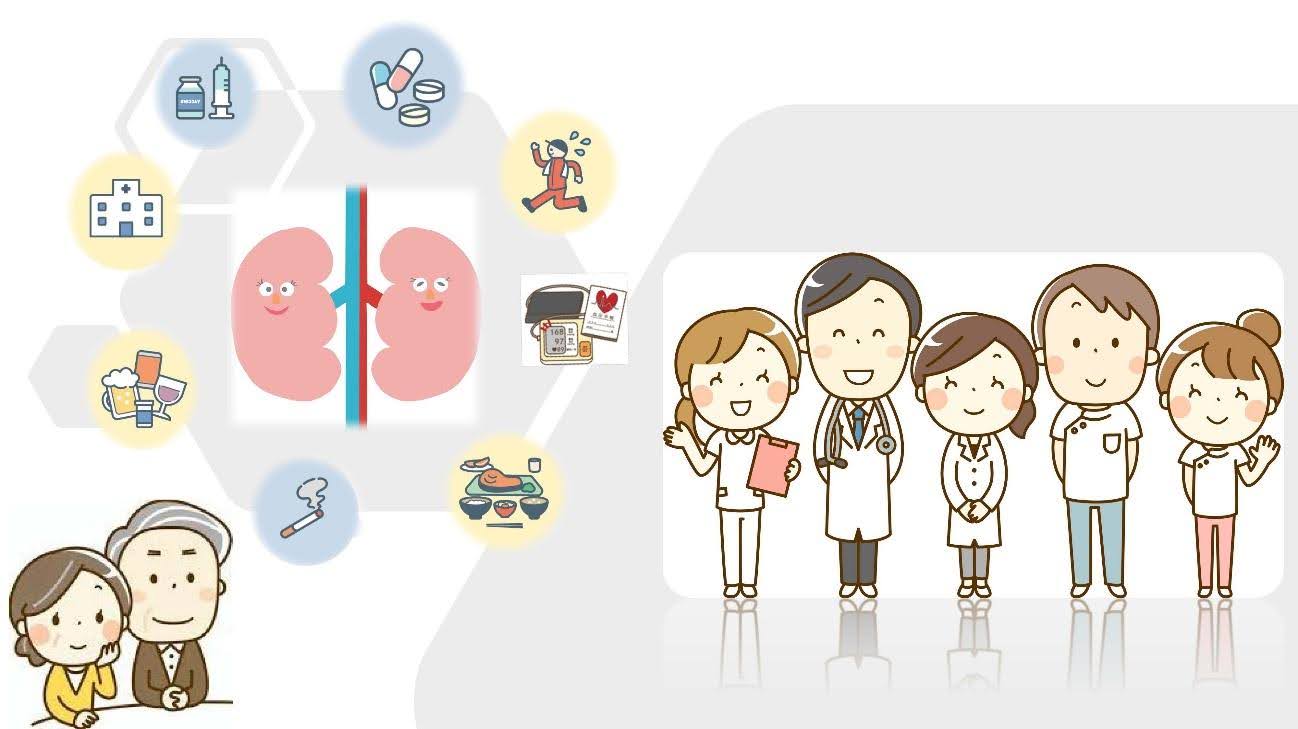

- ⑥慢性腎臓病透析予防の指導

-

慢性腎臓病の患者さんに対して2025年4月より、透析予防に向けた食事指導や服薬、血圧管理指導、筋力低下予防への運動習慣など日常生活に関する指導を医師、看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士などを含む「透析予防チーム」が連携を図り、患者さんそれぞれのニーズに沿った生活の支援を行っています。

腎臓病療養指導士や腎臓リハビリテーション指導士など専門的な知識に基づいた面談を外来でさせていただき、透析予防に向けて一緒に考えていきたいと思います。

- 関連リンク

認定証

スタッフ紹介

部長メッセージ

腎臓内科は、当地域におけるCKD診療の中核を担えるよう、スタッフを充実させております。スタッフ教育並びに学会活動などを通して新しい知見を研鑽し治療に生かして参ります。近隣の医療機関の皆さまと連携を深め、地域医療に貢献していきますので、よろしくお願いいたします。

腎臓内科 診療部長 山本 順一郎

- 氏名

- 山本 順一郎

- 大野 道也

- 亀谷 直輝

- 浅井 千加良

- 加藤 周司

- 安田 宜成

- 職務

- 教授

- 教授

- 講師

- 医師

- 客員教授・非常勤

- 非常勤

- 専門分野、学会認定など

- 日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医

- 日本内科学会認定内科専門医、日本腎臓学会認定専門医、日本循環器学会認定循環器専門医

- 日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医

- 腎臓内科一般

- 慢性腎臓病、循環器合併症

- 腎臓内科一般

- 卒業大学

- 岐阜大学

- 岐阜大学

- 卒業年

- 1971

- 1988