総合健診センターのお問い合わせ・連絡先

重要なお知らせ

ドック受診前の水分摂取について

夏の暑い時期等は、人間ドック受診の際、脱水予防のための水分摂取について、以下の点にご注意いただき、安全に健診を受けていただけるよう、ご協力をお願い申し上げます。

- 1前日の夜24時までは、水分制限はありません。十分に水分をとってください。また、寝る前には、200~300㏄の水やお茶を飲んでください。(ジュース・スポーツ飲料・コーヒー・牛乳等は不可)

- 2起床後、7時までに200~300㏄の水やお茶を飲んでください。(ジュース・スポーツ飲料・コーヒー・牛乳等は不可) 水分吸収に2時間ほどかかりますので、この時間以後に水分をとられますと、胃の中に水分が残り、胃の検査が十分に行えない可能性があります。

なお、食事については従来通り、夕食は夜9時までにお済ませになり、朝は食事をとらないでお越しください。

新型コロナウィルス感染症の感染防止のため、受付時に検温していただき、37.0℃以上ある方は健診を中止させていただきます。

注意

次の項目に1つでも該当する方は健診を中止させていただきます。別の日でのご調整をお願いいたします。

健診中にこの様な状態を認める場合も健診を中断させていただくことがありますのでご了承ください。

- 1のどの痛み

- 2咳

- 3強いけだるさ(倦怠感)

- 4最近、臭いや味が分かりにくくなった方

- 5海外から帰国後、または、感染者が多く出ている地域から移動後、2週間以上経っていない方

- 65の方と最近の2週間以内に接触した事がある方

- 7過去2週間以内に発熱のあった方

なお、新型コロナウイルスに感染された方は療養期間終了後1ヶ月経過してから、

ご受診いただきますようよろしくお願い申し上げます。

総合健診センターの理念

心のこもった質の高い健診を提供し、予防医学の発展に貢献します。

基本方針

- 1安全で良質な健診を実践します。

- 2健康の維持・増進に努めます。

- 3生活習慣病の予防、改善のための保健指導の充実に努めます。

- 4疾病の早期発見に努めます。

- 5受診者のプライバシーを尊重します。

- 6全ての情報の管理と漏洩防止に最善の努力をします。

- 7感染対策を十分に行い安全な受診環境を整備します。

受診者の権利

- 1個人として常に尊重され、良質で適切な健診を受ける権利

- 2健診内容について、わかりやすい言葉で十分な説明を受ける権利

- 3健診項目について、自ら選択をする権利

- 4健診結果について、理解できるまで十分な説明を受ける権利

- 5個人の情報やプライバシーを保護される権利

受診者へのお願い

他の受診者への思いやりを持ち、病院及び公共のルールをお守りください。

人間ドックについて

わが国の死因の大多数を占めている癌、心臓病、脳卒中などの現代病は食習慣、運動、喫煙、飲酒などの 日常の偏った生活習慣が積み重なって引き起こされるといわれています。

総合健診センターでは個人の生活習慣が大きな要因となっている生活習慣病や各種疾患の早期発見を行っています。

種々の疾病の早期発見・予防のためにも定期的に人間ドックを受診され、よりよい生活習慣を心がけることをおすすめします。

選べる5つのコース

半日コース A

月~土曜日 所要時間3~4時間

健康維持に関わる検査項目を必要最小限に絞り込み、お手頃に効率良く、全身を総合的に検査できる簡易的なコースです。

税込 37,510円【昼食有】

半日コース B

月~金曜日 所要時間3~4時間

生活習慣病や主要な癌の早期発見を目的に全身を効率よく検査致します。

歯科・口腔健診も含まれた当センターおすすめの標準コースです。

税込 47,190円【昼食有】

2日精密コース

月・水・金曜日

標準的な項目に下部大腸内視鏡や負荷心電図、糖負荷試験等を加えた1泊2日の精密なコースです。医師面談に加え、保険・栄養指導も充実しています。

当センターと契約している岐阜市内のホテルでの宿泊が可能です。

(宿泊費等の追加料金はありません)

税込 70,180円【昼・夕食有 / 岐阜市内ホテル宿泊】

2日専門コース・消化器系

月・水・金曜日

消化器系の病気が気になる方にオススメの1泊2日の精密検査のコースです。

上部・下部消化器官内視鏡検査や腫瘍マーカー検査が含まれます。

税込 96,800円【昼・夕食有 / 岐阜市内ホテル宿泊】

2日専門コース・循環器系

月・水・金曜日

心臓の病気が気になる方にオススメの1泊2日の精密検査のコースです。

心臓超音波検査やホルター心電図検査・動脈硬化検査が含まれます。

税込 96,800円【昼・夕食有 / 岐阜市内ホテル宿泊】

健診項目

| 健診内容 | 健診項目 | 健診コース | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 半日A | 半日B | 2日精密 | 消化器 | 循環器 | ||

| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・体格指数・体脂肪率・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ● | ● | ● | ● | ● |

| 血液一般検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC

白血球数・血液像・血小板数 |

● | ● | ● | ● | ● |

| Fe | ● | |||||

| 呼吸器検査 | 胸部直接X栓検査(1方向)・肺機能検査 | ● | ||||

| 胸部直接X栓検査(2方向)・肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||

| 胸部CT検査 | ● | |||||

| 循環器検査 | 血圧・脈拍・心電図(12誘導)・総コレステロール・中性脂肪

LDLコレステロール・HDLコレステロール |

● | ● | ● | ● | ● |

| NON HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||

| 血中BNP | ● | |||||

| 負荷心電図(マスターダブル) | ● | ● | ● | |||

| 心臓超音波検査・ホルター心電図・血圧脈波検査 | ● | |||||

| 消化器検査 | 腹部単純X線検査 | ● | ||||

| 食道・胃・十二指腸X線検査(直接) | ● | ● | ● | ● | ||

| 食道・胃・十二指腸内視鏡検査(直接) | ● | |||||

| 大腸検査 | 便潜血免疫法(2回) | ● | ● | ● | ● | ● |

| 直腸・S状結腸内視鏡検査 | ● | |||||

| 全大腸内視鏡検査 | ● | |||||

| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・LDH・γGTP

総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G HBs抗原・HCV抗体 |

● | ● | ● | ● | ● |

| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||

| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ||||

| 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||

| 腎機能検査 | 尿蛋白・尿潜白・尿PH・尿比重・尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ● |

| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ||

| 血中BMG | ● | |||||

| 代謝検査 | 空腹時尿糖・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 75g経口ブドウ糖負荷試験 | ● | ● | ● | |||

| 感染免疫検査 | CRP・リウマチ因子・梅毒検査 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 眼科検査 | 視力検査・眼底カメラ(両眼)・眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● |

| 口腔検査 | 口腔内検査・咬合状態検査 | ● | ● | ● | ● | |

| 歯科X線検査 | ● | ● | ● | |||

| その他の検査 | CEA・SCC | ● | ● | |||

| CEA・CA 19-9・AFP | ● | |||||

| 医師診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 直腸指診 | ● | ● | ● | ● | ||

| 医師面談 | 結果説明・生活指導 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 栄養相談 | 栄養士による食事指導 | ● | ● | ● | ● | |

| 生活指導 | 保健師による生活指導 | ● | ● | ● | ● | ● |

- ●印は各コースの検査項目です。

- ●印は検査値及び既住、治療歴により変更または中止する場合があります。

- コース内の検査を中止されても料金の変更はいたしません。

歯科検診

Bコース以上(半日コース / 2日精密コース / 2日専門コース・消化器系 / 2日専門コース・循環器系)には当センターの特色の1つ「歯科検診」のサービスを実施しております。

オプション検査

オプション(追加)検査を用意しています。

オプション検査は予約制です。人間ドックのコースを申込む際にお申し出ください。

なお、料金は税込です

オプション(追加)検査料金

| 検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 |

|---|---|---|

| 腫瘍マーカー検査

※男性:CEA・CA19-9・SCC・PSA 女性:CEA・CA19-9・SCC・CA125 |

5,500円 | 癌の発生・成長に伴い増える物質(腫瘍マーカー)を測定する血液検査 |

| 前立腺癌検査(PSA) | 1,980円 | 前立腺癌を診断する血液検査です |

| 喀痰細胞診検査(3日法) | 2,750円 | 喀痰中の肺癌細胞の有無を顕微鏡で調べる検査 |

| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 6,600円 | 胃癌を含め微小な胃病変の早期診断に有用な検査 |

| 上部消化管内視鏡検査(病理組織検査) | 5,500円 | 顕微鏡下に悪性の有無などを調べます |

| ヘリコバクタ・ピロリ菌抗体検査

ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ |

3,300円 | 消化性潰瘍や胃癌の腫瘍原因の一つであるピロリ菌と胃粘液の萎縮度を調べる検査 |

| 便中ピロリ菌抗原検査 | 2,750円 | ピロリ菌除菌治療の成否を確認するためにおすすめする検査 |

| 動脈硬化検査 | 3,300円 | 血管の硬さと狭窄の程度を測定する検査 |

| 負荷心電図検査 | 2,200円 | 2段の階段を昇降し、運動後に行う心電図。虚血性心疾患の早期発見に役立ちます |

| 歯科・口腔検査 | 3,300円 | 80歳で20本の健康な歯が維持できるよう、歯と歯肉・咬合の状態を検査し、指導します。 |

| 乳癌検査(マンモグラフィ検査) | 4,400円 | 乳癌の早期発見を目的とした乳房X線検査 |

| 婦人科検査(子宮頸癌検査) | 3,850円 | 子宮頸癌の早期発見のための医師による内診と細胞診検査 |

| HPV検査 | 5,500円 | 子宮頸癌のリスクを調べる検査 ※子宮頸癌と併せて行います |

| 子宮体癌検査 | 5,500円 | 子宮体癌の早期発見のための検査 ※子宮頸癌と併せて行います |

| 経腟超音波検査 | 3,850円 | 子宮や卵巣などを観察するための検査 ※子宮頸癌と併せて行います |

| 女性ホルモン検査 | 3,300円 | 卵巣機能をチェックし、プレ更年期の診断する検査 ※閉経前の方に限ります。 |

| 頭部MRI検査(MRA・脳外科医の面談含む) | 25,300円 | 脳動脈瘤や脳梗塞などの発見を目的とした断層撮影と血管撮影 |

| 低線量肺癌CT検査

(低線量肺癌CT検査・CEA・SCC) |

16,500円 | 肺癌の早期発見のための検査

通常のCT検査と比べ10分の1の線量で撮影します (喫煙者の方へお勧めします) |

| 胸部CT検査 | 16,500円 | 肺癌の早期発見や肺病変の検出を目的とした検査 |

| 腹部CT検査 | 16,500円 | 腹部諸臓器の癌や各種病変の発見を目的とした検査 |

| 骨塩定量検査(骨粗鬆症) | 2,200円 | 骨折予防のため腕の骨密度をX線を用いて測定する検査 |

| 睡眠時無呼吸スクリーニング検査 | 6,600円 | 睡眠時無呼吸症候群の早期発見を目的に行う簡易的な検査 |

| CT内臓脂肪面積測定 | 3,300円 | X線CT装置にて臍の位置で撮影した画像を解析し、正確な内臓脂肪面積を測定する検査 |

検査と設備

- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)

- 食道・胃・十二指腸、潰瘍、ポリープなどを診断します。

X線検査(バリウム)で指摘のある方、自覚症状のある方、胃疾患のある方、 胃の手術後の方、高齢の方などにおすすめします。

また、病理組織検査を行うことも可能です。(別料金) - 骨塩定量検査

- 腕の骨の密度をX線で測定し(約2分間)、診断します。

閉経前後の女性、高齢の方、痩せている方、運動不足の方、カルシウム摂取不足の方におすすめします。 - 低線量肺癌CT検査

- 通常のCT検査と比べ10分の1の線量で撮影します。

- マンモグラフィ(乳房X線検査)

- 無症状の触知されない微小な乳癌(早期癌)を発見するのに最適な検査法です。しかも、本検査の被爆放射線量は岐阜県下で1年間浴びる自然放射線量よりはるかに低く安全性の高い検査です。近年乳癌は女性癌の第一位になりました。あなたの「命と乳房を守る」ためにも毎年検診を受けることをおすすめします。

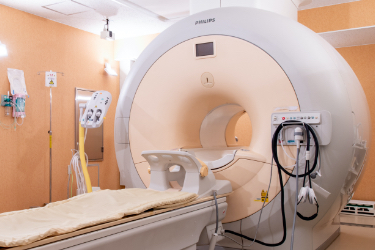

- 頭部MRI検査

- MRIによる脳の断層撮影と脳血管をみるMRA検査を行い、クモ膜下出血や脳血栓などを未然に防いだり、 脳腫瘍の早期発見に役立ちます。

その他の検診

MRI脳ドック【完全予約制】

人間ドックを受けられない方でも、脳ドックのみ受診していただくことが可能です。

※閉所恐怖症等の理由で脳MRIの撮影が中断した場合、検査料金が変更になることがあります。

MRI脳ドックAコース

所要時間 : 約2時間

■検査内容

MRI検査(脳MRI、脳MRA、頸部MRA)、身体計測、血圧測定、血液検査

心電図、問診、面談(脳神経外科専門医)

税込 33,880円

MRI脳ドックBコース

所要時間 : 約2時間

■検査内容

MRI検査(脳MRI、脳MRA、頸部MRA)、頚部血管超音波検査、

認知機能検査、身体計測、血圧測定、血液検査、心電図検査、

問診、面談(脳神経外科専門医)

税込 37,510円

健診センターにおける一般健康診断 <完全予約制>

一般健康診断は、全て予約制です。ご契約団体に限ります。

なお、個人の健康診断については、病院本館で行っております。

(受付時間 8:00 ~ 11:00)

| 健診内容 | 健診項目 | 対象者 | |

|---|---|---|---|

| 右記以外 | 35歳時・40歳以上 | ||

| 診察 | 問診(既往歴・業務歴・喫煙歴・服薬歴)・聴打診 | ● | ● |

| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI | ● | ● |

| ウエスト径 | ● | ||

| 循環器検査 | 血圧 | ● | ● |

| 眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● |

| 聴力検査 | オージィオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● |

| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● |

| X線検査 | 胸部(直接撮影) | ● | ● |

| 貧血検査 | 赤血球数・血色素量 | ● | |

| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | |

| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | |

| 糖代謝検査 | 血糖(空腹時) | ● | |

| 循環器検査 | 心電図(安静時) | ● | |

マンモグラフィ検診【完全予約制】

人間ドックのオプションではなく、マンモグラフィ撮影に限定した乳癌検査です。乳房視触診は実施しません。

対象は30歳以上の女性

豊胸術をした方、授乳中の方、断乳後6ヶ月以内の方は受診できません。

IVHリザーバー、ペースメーカー、V-Pシャントを入れている方は受診できません。

乳がん検診Aコース

水曜日・金曜日 午後1時~ 所要時間 : 約2時間

■検査内容

問診(医師または保健師)

マンモグラフィ2方向(計4枚)撮影

乳腺外科専門医が読影(結果報告書は後日、郵送いたします)

税込 6,050円

乳がん検診Bコース

水曜日・金曜日 午後1時~ 所要時間 : 約2時間

■検査内容

問診(医師または保健師)、乳腺超音波検査

マンモグラフィ2方向(計4枚)撮影

乳腺外科専門医が読影(結果報告書は後日、郵送いたします)

税込 9,680円

総合健診センターの4つの特徴

1.健診専用の良好な環境

本館(病院)とは独立した健診専用施設であり、一般患者さんとは完全に区別され、専任のスタッフと専用の検査機器により快適な環境で健診が受けられます。

MRI-CT以外の検査については、西館2階で行います。

2日間にわたるコースは、当センターと契約している岐阜市内のホテルでの宿泊が可能です。

(追加料金は頂きません)

2.丁寧な問診と当日結果説明、

安心のアフターケア

質問表をもとに医師が問診・診察を行い、当日結果を説明します。異常が発見された場合は、併設の当病院専門医により精密検査や治療を受けることができます。

病歴・検査成績の記録は各個人別にコンピューターで管理し保存いたします。また他機関で受けられた健診データも当センターで入力処理し、経時的対応が可能です。

3.全てのコースに付くお食事

全てのコースに昼食(軽食)が付きます。

2日間にわたるコースでは当日の昼食及び夕食、翌日の昼食(軽食)が付きます。

総合健診センター内での喫茶室でご提供いたします。

4.高度な技術と最新の機器

腹部超音波(エコー)、直接胃X線、上部・下部消化管内規鏡、胸・腹部CT、頭部MRIなど、最新の診断機器を導入して正確な情報を提供いたします。

施設内で使用する検査機器は、すべてデジタル化され高画質の高水準の検査精度と、検査機器の増加により、スムーズで正確な検査が可能です。

総合健診センター所持資格

人間ドック・健診施設機能評価施設

総合健診センターは、2015年4月1日付けで、社団法人日本病院会日本人間ドック学会による人間ドック・健診施設機能評価施設に認定されました。

人間ドック・健診施設機能評価とは、人間ドックを行っている健診施設・担当医を客観的に評価し、健診施設の質の改善を促進するための「医療機関の組織体制」「地域との連携」「受診者の満足と安心」「健診の質の確保」「健全な運営」など、全185項目を調査し、基準を満たした施設について認定するものです。

優良総合健診認定施設

優良短期人間ドック指定施設

優良自動化健診施設

人間ドック・総合健診・特定健診・

特定保健指導の認定施設

脳ドック施設

直近5年間の受診者数

人間ドック受診者数

| 年度 | 受診者数 | 反復受診者数(名) | |

|---|---|---|---|

| 2017 | 13,605 | 11,920 | 87.6% |

| 2018 | 13,778 | 12,190 | 88.5% |

| 2019 | 13,735 | 12,333 | 89.8% |

| 2020 | 13,232 | 12,006 | 90.7% |

| 2021 | 13,564 | 12,348 | 91.0% |

成人病受診者数

| 年度 | 受診者数 | 反復受診者数(名) | |

|---|---|---|---|

| 2017 | 596 | 470 | 78.9% |

| 2018 | 577 | 468 | 81.1% |

| 2019 | 582 | 457 | 78.5% |

| 2020 | 475 | 401 | 84.4% |

| 2021 | 483 | 399 | 82.6% |

この指標の詳細について

隔年受診の方もおられる為、過去に受診された方のリピート率を出しています。

満足度・信頼度を図る1つのツールとしています。

よくあるご質問

一般

- 結果報告書はいつ届きますか?

- 通常は、受診2週間後にお届けできるように発送致します。

(年末年始や大型連休をはさむ場合はお届けまでに通常より日数を要します) - 「要再検査:C」、「要精密検査:D2」と書いてありますが、どうしたらよいですか?

- 要精密検査:D2の場合には、病気の予防あるいは手遅れにならないためにも、病院への受診をお勧めします。会社によっては指定の医療機関や費用負担のある場合もございますので、会社の健診担当者にもご確認ください。特に指定のない場合は、保険証、健診結果報告書と結果報告書の封筒の中に、二次検診・精査依頼書が同封してありますので、それを持参して早めに専門病院や総合病院を受診してください。ご希望の方には、受診予定の医療機関宛てに紹介状も作成いたしますので、お申し出ください。

要経過観察:Cの場合には、指定されている時期(3ヶ月後、6ヶ月後など)をめどにお近くの医院を受診してください。時期が指定されていない場合は、早めに再検査に行ってください。 - 「要再検査」と「要精密検査」の違いはなに?

- 要再検査は、一時的な変動かどうかの確認のためにもう一度同じ検査が必要です。要精密検査は、治療が必要かどうかを確認するために、より詳しい検査が必要となります。

- 結果報告書と共に「二次検診・精査依頼書(兼結果報告書)が入っていました。この書類は何ですか?

- 健診施設には、精密検査の必要がある方の追跡調査義務があります。専門病院・医院で精密検査をお受けいただく場合、ご本人様の同意のうえで、結果を当総合健診センタ-にもご連絡頂くための書類です。受診の際にご持参いただき、精密検査受診先の医療機関にお渡しください。

- 要精密検査で精密検査を受けて異常なしでした。健診は間違いだったのでしょうか?

- 健康診断は少しでも病気の可能性がある場合は、すべて所見となります。それを二次検査等で「治療や経過観察が必要かどうか」など確認していただくため、受診勧奨しております。今回の健康診断で『要精密検査』と判定されても、詳しく検査すれば、「現時点では治療や処置の必要はない」と判断されることもあります。では、健康診断は無駄かというと、そんなことはありません。治療が不要な場合であっても、生活習慣の是正が必要なこともあり、年月を経るうちに、病気の方向へ進行することもあるからです。健康に自信を持つためにも1年に1度は、身体の状態を確認しておくことは大切です。

検査結果

人間ドック・健診施設機能評価施設

- 脂質が高いと言われましたが、脂質を下げるにはどうしたらよいですか?

- 一般的に、下記などの生活習慣の改善が必要となります。

- カロリーや脂肪のとりすぎに注意する。

- 食物繊維を積極的にとる。(腸内でコレステロールを吸着して一緒に排泄します。)

- 運動する習慣をつける。(余分なコレステロールを回収するHDLコレステロールを増やします。)

- 尿酸値が年々高くなっているが、どのようなことに気をつけたらよいですか?

- この検査は尿酸の産生・排出のバランスがとれているかどうかを判断します。高い数値の場合は、痛風や尿路結石、腎機能障害が起こる可能性があります。尿酸値を下げるためには、食生活を見直し、高たんぱく・高エネルギー・高脂肪食にならない、野菜をたくさんとるよう気をつける必要があります。肥満を解消・予防し、適度な運動を習慣づけましょう。尿酸の排泄を抑制したり、過剰に作ったりするアルコールは控えましょう。尿酸の排泄を促進するよう水分は十分にとりましょう。

- 中性脂肪値が年々高くなっていますが、下げるにはどうしたらよいでしょうか?

- 中性脂肪値が高くなる方の多くは、食べすぎや運動不足、飲酒、肥満などが原因で起きているので、生活習慣を改善するだけで、中性脂肪値が下がるケースがよくあります。飲酒が原因で中性脂肪の値が上がっている場合、禁酒しただけで数値が下がっていくこともあります。女性に多いのは、お菓子や果物などの甘味のとりすぎです。間食やデザートを控えるだけで数値が大幅に改善することもあります。また、運動する習慣をつけましょう。ウォーキングなど有酸素運動がお勧めです。運動する時間が取れないという人は、できるだけ車やエレベーターを使わずに歩くことから始めましょう。目標は1日1万歩です。

- 腫瘍マーカーで要精査と判定がついていました。がんの可能性が高いのでしょうか?

- 腫瘍マーカーの結果のみでは確定診断は行われません。がん以外の良性疾患やタバコを吸われる方はその影響、また特に異常が見られなくても上昇することがあります。画像検査等でも異常が認められなければ経過観察となり、時間をおいて腫瘍マーカーや画像検査で再度病変の有無を確認します。

- 肝炎ウイルスが陽性という指摘を受けました。どうしたら良いのでしょうか?

- B型肝炎やC型肝炎は、慢性肝炎や肝硬変や肝臓がんのリスクがありますが、治療方法も確立してきておりますので、初めて指摘を受けられた場合や指摘を受けておられても一度も専門医を受診したことがない場合には、肝臓専門医を受診して、さらなる精密検査(ウイルス量や種類(型)を調べる血液検査や腹部CTや腹部MRI検査等)が必要です。その結果、治療を受ける必要があるのか、経過観察するとすれば、その方法や間隔について相談してください。すでに以前から指摘を受けられておられ、肝臓専門医に相談の上、通院中であれば、引き続きそこで経過観察や治療をお受けください。

心臓関連

- 心電図の検査結果の見方(所見説明)を知りたいのですが?

- 心電図検査の所見説明

- 右脚ブロックとは

心臓は左右の部屋に分かれており、右側に刺激を伝えているのが右脚です。右脚ブロックは何らかの障害により刺激の伝わりが若干遅れている状態のことです。心臓に疾患のない健康な方にも現れ、治療の必要や運動制限もありません。 - 期外収縮

期外収縮は不整脈のひとつです。規則正しい脈のなかで、心臓が本来打つべきタイミングよりも早く収縮するために起こります。心臓の基礎疾患の有無や危険な不整脈であるかどうかの確認が必要です。数が少なく、動悸などの自覚症状がなければ治療の必要はありません。 - 左室肥大

心臓に負担がかかることにより、左心室の壁(心筋)が厚くなっていることです。原因として、高血圧、スポーツ心臓などがありますが、肥大型心筋症でもみられます。経過観察で変化がなければ、特に問題はありません。 - ST-T変化(ST低下・ST上昇・T波平低化・陰性T波)

狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患の時、ST-T変化がみられます。また、強い左室肥大でも、心筋が血流不足になるため、ST-Tが変化します。

- 右脚ブロックとは

乳腺関連

- マンモグラフィの検査結果の見方(所見説明)を知りたいのですが?

- 心電図検査の所見説明

- 石灰化とは

石灰化は、カルシウムが沈着することによって起きる変化です。乳がんの病巣にも石灰化が出来ることがありますが、乳腺にできる石灰化がすべてがんと関係あるわけではありません。良性のシコリや正常な乳腺でも石灰化が見られることがあります。 - FADとは

局所性非対称性陰影の事で、乳腺組織の陰影に左右差がみられる状態です。腫瘍を含め、何らかの乳腺疾患がかくれている場合があるため、精密検査が必要です。

- 石灰化とは

- マンモグラフィカテゴリー分類とは何ですか?

- マンモグラフィーの所見の悪性度を5段階で表現するものです。カテゴリー1は異常なし、カテゴリー2は良性で癌の心配はない所見で、いずれも精査は不要です。カテゴリー3は良性と思われるが、悪性か否定できないもの、カテゴリー4は悪性の疑い、カテゴリー5は悪性でカテゴリー3以上は、精密検査が必要です。

- 乳がん検診で要精密検査と言われました。どのような精密検査を受けるのですか?

- 超音波検査やMRI検査を受けていただき、必要な場合には、「細胞診」「針生検」などをおこない、異常所見部位が、乳がんなのか、良性疾患なのかを明確にいたします。

- 乳がん検診において石灰化があり、(B)カテゴリー2と判定されました。精密検査を受けなくても良いのでしょうか?

- 乳腺は、もともと乳汁をつくる臓器であるため、乳汁の石灰成分が写る場合や、古くなった良性腫瘍の石灰沈着が写る場合などがあり、必ずしも石灰化=がんではありません。B判定の石灰化所見では、ほとんどが良性の石灰化です。たとえ(まれですが)、その後、悪性がわかったとしても、ごく早期のものであり、経過観察しないと判断が難しいものです。悪性との鑑別が必要な石灰化(カテゴリー3)や、悪性の石灰化(カテゴリー4、5)

では、「要精密検査」と区分されます。

腎臓関連

- eGFRが低下していて専門医を受診するように言われましたがどうしたら良いですか?

- 慢性腎臓病の可能性がありますので、腎臓内科を受診してご相談ください。

呼吸器関連

- 胸部レントゲン写真で要精密検査と言われましたがどうすれば良いですか?

- 呼吸器内科を受診して胸部CTなどによる精密検査をお受けください。

- 肺機能検査の結果の見方をしりたいのですが?

- 肺機能検査の所見の説明

- 拘束性換気障害とは? 間質性肺炎や肺線維症、肺水腫など、肺の組織が硬くなるために肺の膨らみが悪くなることです。このため、比肺活量が低下します。

- 閉塞性換気障害とは? 気管支喘息や慢性気管支炎、肺気腫など、気道が狭窄したり、肺の組織が壊れるために、息を勢いよく吐き出すことができなくなることです。このため、1秒率が低下します。

- COPDの疑いがあると言われたのですが、どうしたら良いのでしょうか?

- 慢性気管支炎や肺気腫などを総称して、慢性閉塞性肺疾患(COPD)と言います。身体を動かした時に息切れを感じたり、慢性の咳や痰などの症状がでます。主な原因はタバコです。喫煙されていれば、禁煙をお勧めします。中等症以上のCOPDの場合は呼吸器内科を受診し、胸部CT検査等の精密検査を受け、治療の必要性についてご相談ください。

- 肺年齢とはなんですか?

- 肺年齢は、呼吸機能検査による1秒量(FEV1)の測定値と身長と性別から算出されます。呼吸機能は、加齢とともに低下していきますが、喫煙や呼吸器の病気では健康な人より早く低下します。肺年齢は、同姓・同年代の人と比較して自分の肺の状態がどの程度なのかを知る指標となります。自覚症状に頼らず、肺年齢を定期的に測定し、肺の健康維持・病気の予防・早期発見に役立てることをお勧めします。

消化器関連

- 人間ドックで胃にポリープがあると言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか?

- 胃のポリープは大きく分けて二種類あります。一つは胃底腺ポリープといい、胃粘膜に萎縮のない胃にできる良性ポリープです。これはほとんどがんにはなりませんので、経過観察で良いと思います。

もう一つのポリープは過形成性ポリープといい、こちらは萎縮のある胃に発生し、がん化する可能性のあるポリープです。胃粘膜に萎縮があるということでピロリ菌感染が予測されます。このポリープはピロリ菌を除菌することで小さくなることがあります。ピロリ菌感染の有無をチェックして、もし陽性だったら除菌することをお勧めします。

過形成性ポリープの場合は胃の粘膜の萎縮を伴っており、胃がんのリスクがあるため、一度は内視鏡検査をしていただき、組織の一部を取って顕微鏡でみてもらう(生検検査)ことをお勧めします。もし大きくなってくれば、がん化やポリープから出血する可能性もあります。この場合は内視鏡的切除することもできます。 - 胃のレントゲン検査で慢性胃炎の疑いと言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか?

- 慢性胃炎は、軽度の異常で心配はありませんが、胃がんのハイリスクです。ほとんどの慢性胃炎でピロリ菌感染が関係しているとされています。ピロリ菌感染は胃・十二指腸潰瘍や胃がんの原因の一つとされています。現在は、保険診療でピロリ菌に対する治療(内服薬)が行えますが、内視鏡検査が必須です。消化器内科を受診して、ピロリ菌感染の有無や内視鏡検査についてご相談ください。

- 血液検査でピロリ菌抗体陽性でした。自覚症状もありません。どうすれば良いのでしょうか?

- ピロリ菌感染による自覚症状はほとんどありません。知らない間(その多くの方が年少期)に感染されたと思われます。慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどでピロリ菌感染が関係しています。現在、内服薬による治療が行われています。一度、消化器内科を受診してご相談ください。

- 血液検査でピロリ菌抗体陰性・ペプシノゲン検査陽性でした。ピロリ菌に感染していないということでしょうか?

- ピロリ菌抗体陰性であってもペプシノゲン検査陽性の場合、偽陰性(ピロリ菌が存在していても抗体が十分なくて見かけ上陰性)の可能性、もしくは、既感染(以前に感染していた)の可能性のいずれかと思われます.別の検査にて感染の有無を確認するために消化器内科を受診してください。

- ピロリ菌の除菌療法を受けたのですが、成否を確認していません。

人間ドックで受ける血液検査でピロリ菌抗体を調べればそれがわかりますか? - ピロリ菌抗体測定法は、除菌が成功しても抗体が陰性化するまでには長期間を要しますので、除菌判定の第1選択とはなりません。

通常、除菌判定には、尿素呼気テストや糞便中ピロリ抗原測定が推奨されています。尿素呼気テストはプロトンポンプインヒビターという

酸分泌抑制剤を内服しておられる場合や胃切除術後の方は偽陰性になる可能性がありますので、そういった影響を受けにくい糞便中ピロリ菌 抗原測定(当総合健診センターでもオプションで測定可能)での除菌判定をお勧めします。 - 便潜血陽性を指摘されました。私には昔から痔があり、そこからの出血だと思うので、

大腸の精密検査は必要がないと思いますが、どうしても受けないといけないでしょうか? - 確かに痔は便潜血検査で陽性となる大きな原因のひとつであり、そこからの出血である可能性は高いかもしれません。しかしながら、痔があるからといって、その他の大腸の部分に何もないという保証はなく、別のものが潜んでいる可能性を完全に否定することはできません。便潜血検査の目的は大腸がんの早期発見を目的としておりますので、一度陽性となった場合は、便潜血の再検査ではなく、消化器内科を受診して大腸内視鏡検査をお受けになることをお勧めします。下剤などの前処置が必要ですので、受診時当日に検査を受けることはできませんので、ご注意ください。

- 腹部超音波検査で描出困難で判定不能と書かれていましたが、どうすればよいですか?

- 腹部超音波検査の弱点として、体調により胃や腸に含まれているガスが多い時、あるいはガスが貯まりやすい方の場合、皮下や腹腔内に蓄積されている脂肪が多い方の場合などは、超音波が観察したい臓器まで届かないために、結果的に観察ができないということになります。人間ドックでは、血液データなど他の情報とともに総合的に判断することから、腹部超音波検査で臓器の観察ができない場合でも、ある程度の結論は得られますが、どうしても画像情報が必要な場合は、それらの弱点が少ない腹部CTや腹部MRIによる代替検査を受けていただいたほうがより正確な結果が得られると考えられます。

- 脂肪肝とは何ですか?その治療は薬を飲むのですか?

- 過度の飲酒やカロリーのとりすぎなど偏った食生活(偏食、加工食品・インスタント食品なども含む)などによって、余分な栄養が脂肪となって、肝細胞に蓄積された状態のことを言います。初期は、超音波検査で、脂肪肝が指摘されるのみで、この状態までであれば、薬物療法の必要はなく、バランスのとれた規則正しい食生活、運動習慣、節酒により正常の肝臓に戻ります。ところが、長期にわたるとAST,ALT,γ-GTPなどの異常を伴うようになり、慢性肝炎、さらには肝硬変、肝臓がんへと進行していく可能性があります。したがって、ごく初期である脂肪肝の段階で、日常生活の改善に取り組むことが必要です。また、最近話題となっている肝障害に“非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)”があります。これはアルコール非摂取者(または機会飲酒者)で、肥満、糖尿病、高脂血症などの基礎疾患を背景に進行性の肝障害が発症し、時にほかの肝炎と同様に10~20年で、肝硬変、肝細胞がんを併発します。注意が必要な場合がありますので、定期検査をお受けください。

- ”肝のう胞”と“腎のう胞”があるといわれました。このまま放置しておいて良いのですか?

- 肝のう胞や腎のう胞は、人間ドック受診者の比較的多くの方に認められる腹部超音波検査所見です。肝臓や腎臓の組織の一部が脱落して空胞ができ、その中に水がたまったもので、ほとんどの場合は、特に治療などの必要はありませんが、1年に1回の定期検査を続けていただき、大きな変化がないことを確認していけばよいでしょう。ただし、のう胞のなかには次々にその数が増え、さらに巨大化していくなどの変化が見られ、それらの臓器の機能を低下させたり、周囲の臓器を圧迫したりする場合も稀にあり、また、最初はのう胞に見えていたものが、実際は悪性腫瘍であったということもあるため、変化のあるのう胞は定期的な経過観察は欠かさないようにしましょう。ただし、“多発性嚢胞腎(疑い)”と判定された場合は悪性疾患の合併や、腎不全になることがありますので、精密検査や治療が必要です。

- 膵嚢胞はなぜ精密検査や経過観察が必要なのですか?

- 膵嚢胞は、肝臓や腎臓にできるものと同じような嚢胞以外に、膵癌のためにできる嚢胞や嚢胞を形成する腫瘍(IPMN:膵管内乳頭粘液性腫瘍)などがあります。腹部超音波検査のみでは、その鑑別ができません。IPMNは、嚢胞のサイズや、内部の結節の有無や膵管の太さにより、手術が必要な場合もありますし、腫瘍ですので、経過観察により増大したり内部が変化したりしてくる可能性もあります。要精密検査D2であれば、消化器内科を受診して、腹部MRI(MRCP)や腹部CTや超音波内視鏡検査(EUS)などをお受けください。要経過観察Cの指示があれば、専門医にて3~6ヶ月毎の画像検査をお受けください。

- ”肝血管腫”とは何ですか?外科手術などの治療は必要ないのでしょうか?

- 肝臓は血管が豊富に存在する臓器ですが、その一部の毛細血管が毛糸玉のように塊を形成し腫瘍となったもので、特に治療を必要としない良性腫瘍です。健診では、比較的多くの方に見られる肝臓の所見といえます。稀に認められる巨大な血管腫以外では、特に問題となることはありませんが、1年に1回の定期検査を続けていただければよいでしょう。

- 腹部超音波検査で「肝腫瘍疑い」にて要精密検査と言われましたが、どういう検査を受けたら良いのですか?

- 肝腫瘍といっても良性のものから悪性のものまでありますが、腹部超音波検査だけでは十分な質的診断ができない場合があります。要精密検査と指摘された場合は、消化器内科を受診して造影剤を用いた腹部CTや腹部MRI検査による精密検査を受けられることをお勧めします。

- 以前から“腎結石”を指摘されています。尿管結石で痛い思いをしたことがありますが、

石ができないようにするためには、どういうことに気をつければいいですか? - 尿路結石(腎臓から尿道にいたる尿路系にできる結石)とは、尿の中に含まれる成分の一部(シュウ酸やリン酸、尿酸など)が結晶を形成して“石”のような塊が形成された状態のことをいいます。結石成分にかかわらず共通して行える結石の予防法や治療法は、普段から“水”を多く取る習慣をつけていただくことで、結石の原料となる成分を滞りなく排泄することです。特に夏期や脱水気味になるとできやすくなります。また尿酸値の高い人も石ができやすくなります。結石成分を多く含むお茶やソフトドリンクでは逆効果となりますので、水がもっともよいでしょう。また、結石の原因の大部分はシュウ酸といわれていますが、シュウ酸を多く含むホウレンソウやタケノコ、ナッツ類は茹でるなどの調理法に工夫され、また、コーヒーや紅茶をよくとられる方は、それらにミルクを加えることで腸でのシュウ酸の吸収を減らすことができます。

- 胆のうポリープとは何ですか?

- 大多数の胆のうポリープは、コレステロールポリープといわれるもので、良性腫瘍といえます。定期検査で大きさに変化がないことを確認することで十分です。時に、10mmを超えるポリープに成長している場合などは悪性腫瘍を合併している可能性がありますので、精密検査が必要となる場合があります。

- “胆のうアデノミオマトーシス”で要精密検査との結果をもらいました。どういう病気ですか?

- 胆のうアデノミオマトーシスとは、胆のう炎や何らかの原因で胆のう内圧が上昇した状態により、胆のう壁が肥厚したものです。胆のう壁に石ができたりすることがありますが、ほとんどの場合、症状はありません。ただし胆のう癌・腺腫との鑑別が必要になりますので、精密検査(腹部MRIや腹部CTや超音波内視鏡検査など)が必要となる場合もあります。診断が確定した場合は、年1回の定期検査でよいでしょう。

- 腹部超音波検査で胆石を指摘されました、これは手術した方が良いのでしょうか?

- 胆石の場合、症状のない方がほとんどです。無症状の方はそのまま定期的に健診を受けるだけでいいと思います。お薬で溶けることもありますが、これは10%ぐらいで効果が期待出来ないことや再発も多いです。定期的に検査を受けていただくのが大切ですが、発作などが起きると重篤な病気になりますので、腹痛などの症状があれば手術が望ましいと思われます。現在は以前のように大きな手術ではなくて、お腹を開けずに小さな穴を開けてそこから器具を入れて胆嚢を摘出する腹腔鏡下手術が多いです。これだと傷跡も少なく、入院日数も少なくて済みます。

- 胆泥・胆砂とは何ですか?

- 胆のう炎などの時や、胆汁の流れが悪いときに、胆のう中の溜まった泥や砂のようなものです。これが徐々に固まると胆石になります。腫瘍との鑑別が必要な場合や胆管の異常を伴うことがあるため、はじめて指摘されたときは、精密検査をお勧めします。右季肋部痛などの胆のう炎症状があれば治療が必要です。

- 慢性膵炎の疑い、膵のう胞、膵管拡張、膵石(膵石灰化)について教えてください。

- これらの変化は慢性膵炎のときに多く見られますが、膵臓疾患、特に膵臓がんは発見が難しく、症状が出た時にはもう手遅れとなることがあります。膵臓の所見については、通常、良性変化の場合も、念のために精密検査の判定となることがあります。結果報告書の判定結果に従ってください。

- “脾臓腫大”と言われました。何らかの治療が必要ですか?

- 脾臓が腫れ大きい状態のことです。血液疾患に合併したり、肝硬変の時に見られることが多いのですが、特殊な感染症にも見られることがあります。もし要精密検査の指示があれば、腹部CTなどの検査や脾腫の原因について精密検査を受けた方がよいでしょう。